戴宇辰

华东师范大学政治与国际关系学院副教授

《社会学评论》2023年第2期

在各种二元理论对立的今天,拉图尔的“物之社会学”提供了一条解决这一问题的新路径。针对先前各种社会理论对物的长期忽视,拉图尔主张用“非还原性”替代传统的“纯化”式思维。进而,他认为对物的重新定位关系到“社会学利维坦”的建立问题,其中人类集群必须借助物来稳定社会链条。物的历史与人的历史也因此在集群中获得了统一。拉图尔也通过重构“行动”这一概念去讨论物的能动性问题,物的行动意味着事后在关系网络中制造差异。最后,本文也批判性地检视了拉图尔对当代社会理论的贡献。

拉图尔;物之社会学;物;社会理论

几乎所有的社会理论都面临着类似的二元难题:个体与社会过程、心理认知与社会结构、精神与物质,等等。这一对立往往被表述为“结构”与“能动”,或者说“宏观”与“微观”研究的矛盾。一面是诸如孔德、涂尔干、帕森斯等拥立结构一方的学者所采取的功能主义/结构主义路径。而另一面则是韦伯、加芬克尔、戈夫曼等学者基于阐释学、现象学传统的阐释主义路径。特别是对于二战以后的学者来说,如何调和这种分裂成为所有社会学话语与社会学实践不得不处理的核心难题(Bourdieu, 1977; Giddens, 1986; Pels, 1998)。借用吉登斯的话来说,社会分析的任务正是在于“将人类行动的观念与结构性分析相关联”(Giddens, 1979: 49)。

在所有反二元论的学者中,拉图尔无疑是最具代表性的人物之一——罗蒂曾盛赞他为克服二元论传统的最出色阐释者(刘鹏,2012)。他的理论生涯可以被划分为两个递进的阶段:前中期多以“行动者网络理论”(Actor-Network Theory, ANT)为核心本体论,在诸如《实验室生活》《科学在行动》《我们从未现代过》《重组社会》等作品中,他将批判矛头直指“现代人”在认识论上所做出的一系列二元划分:主体/客体、社会/自然、价值/事实,等等。但是在实践中,现代人又恰恰不断跨越这些边界,使得各种“杂合体”(hybrids)不断滋生(Latour, 1987;Latour, 1993; Latour, 2005)。而随着研究的推进,拉图尔越发感觉到ANT解释效力的不足,他坦言:ANT“有着强大但却短暂的影响……它的短板在于只是以一种方式去理解所有事物……而多元存在主义(ontological pluralism)不能只通过一种存在模式实现”(Latour, 2014a: 265)。据此,拉图尔在晚期作品《诸存在模式探究》中讲述了自己一直隐秘从事的庞大“经验形而上学”工程,即关于不同存在模式的多元存在论描绘(Latour, 2013)。我们从中亦能窥见他自身的理论延续性:从《我们从未现代过》对经典二元论的激烈否定到《诸存在模式探究》给出一种替代性的非二元论体系(孟强,2015)。

当然,拉图尔“挑衅式”的理论立场也遭到不少研究者的质疑,包括同属科学技术研究(Science and Technology Studies,STS)传统下的布鲁尔、柯林斯、夏平等人(Bloor, 1999; Collins & Yearley, 1992; Shapin, 1988)。总的说来,上述批评者的基本共识在于,拉图尔为了克服二元强行将“物”,或者说“非人类”(nonhumans)带入解释框架之中,甚至谈论起了物的能动性,这自然是坚称各种“社会”解释的学者们所不能容忍的。

倘若我们从拉图尔所致力建构的形而上学框架中稍稍回撤,进入对物的社会学讨论中,拉图尔的理论似乎显得“语焉不详”。一方面,拉图尔的大量研究集中在包含实验室科学、技术、微生物、交通系统在内的各种经验性个案——这些研究为拉图尔赢得了颇高的学术声望。另一方面,这些研究看似主题各异,但暗含着拉图尔一以贯之的理论逻辑——尽管他从未详细说明过这些研究背后共同的社会理论框架是什么。一个有趣的点在于,拉图尔早期的写作时常借鉴人类学家、生物学家的成果,将人类社会与猿类族群相比较,意在说明为什么只有在人类社会才有稳定的“社会链”的结晶(Latour & Strum, 1986;Callon & Latour, 1981)。依他的观点,利维坦(Leviathan)不仅仅依赖于象征性的互动关系,而且需要更为“持存”的物质材料。这一点也贯穿于拉图尔对所谓“经典”社会学家们的批评中,即物成为他们研究中的“失踪质量”(missing mass)。换句话说,传统社会科学总是不自觉地站在了“人”这一方,而“物”往往成为盲点。为此,拉图尔宣称需要建立“一项名为物之社会学(sociology of artifacts)的新事业”(Latour, 1992a: 227)。

上述论断似乎给出了一条解读拉图尔的新线索,即以物为核心构造一种对于人类行动的结构性分析。的确,在面对社会链被理解成一种“主体间性”(intersubjectivity)的交互关系传统阐释中,拉图尔反其道而行之,呼吁考察“客体间性”(interobjectivity)(Latour, 1996a)。换言之,如果说社会科学在寻找以人为中心之社会联结的总体性原则的话,那么拉图尔所做的恰恰是要将这条路线颠倒过来,将研究者的目光从“人”引向“非人”,从“主体”引向“客体”。因而在本文看来,拉图尔的整个“社会理论大厦”就是建立在将物带入社会链分析的原则之上。也正是在这一框架中,拉图尔为解决二元论问题提供了一条另类的出路——这恰恰亦是“物之社会学”的独特性所在。

一、没有物的社会学

理解物之社会学的前提是考察拉图尔所针对的“靶子”为何。在他看来,经典社会研究的一个重要缺陷就是它们秉承的是一种“没有物的社会学”(sociology without an object)传统。乍一看这样的言论似乎有些言过其实,毕竟没有研究者会忽视人际互动中的各种物件,例如年鉴学派的代表人物莫斯就曾试图通过“礼物”这一概念来理解社会的“总体性事实”(毛斯,2003)。可以说,物从来就没有在社会研究中完全缺席。但拉图尔显然志不在此,在他看来,所谓“没有物”意味着物在社会研究者的理论操演中变得“难以触及”。回想一下所有人文研究中关于社会与自然的二分,一方是隶属于“主体的”“政治的”“社会的”“道德的”世界,而另一方则是“客体的”“自然的”“事实的”物的世界。拉图尔提醒我们注意,在这样人为设定的二分中,物事实上就与人类世界割裂开来,进而只能以三种具体形式出现:“工具”(tool)、“设施”(infrastructure)和“投射镜”(projection screen)(Latour, 1996a:235)。就工具而言,物体现为“所有者”意志(当然指人的意图)的承载与表达;而设施表达的则是物构成了人类活动的物理载体;投射镜意在说明物成了某种特定的“社会意涵”(例如身份、地位、品味)的表征者。例如,我们如何理解银行间隔柜台这样一个具体物件?它显然是一个方便柜员与顾客交流但同时又保护柜员的“工具”,但又和周围的所有物件联系在一起,构成整个银行建筑的基础设施。最后,它显然与栅栏、篱笆等设施不同,是一种文明性的公共服务机构的“表征”。我们在这三种形式的分析中触及了“物”吗?并没有,我们事实上只看到了物背后的某种社会意图:它或是某位银行管理者风险防范意识的表达(“工具”),或是建筑设计师的力学结构安排(“设施”),或是现代化的社会服务的体现(“投射镜”)。无论如何,我们只看到了物背后的东西——拉图尔会告诉我们,这种社会分析的逻辑恰恰是因为研究者本身已经先验设定了“物”与“人”的二分,进而用人的某类社会意图来解释物性就成了顺理成章的事了。

拉图尔的批判工作由此起步,他用“纯化”(purification)来指称上述对物的三种解释取向。纯化首先意味着对诸实体的本体论切割,从而“创造出两种完全不同的本体论领域:人类与非人类”(Latour, 1993: 10-11)。其次,纯化要求设置优先级,即凭空想象一个他者,用一方去解释另一方。在上述物的三种形式中,人显然凌驾于物之上,关于物的特质、属性或者功能自然被理解为某类社会原则的表达。我们也很容易想象另一极的纯化——用物的某类现象来解释人,例如所谓的拜物教问题,或者社会达尔文主义等。因此,纯化事实上意味着“还原”,即将物还原为人的思维或者将社会还原成自然的法则。在这样一条还原的路径中,人与物、社会与自然总有一方被先验地设定为不证自明的实体,进而用它去解释另一方。

更进一步来看,纯化式思维在任何二元对立的体系中都不免存在。一个标准的纯化研究者的回答往往是:“你看到了(表象)X,但它事实上是(具有稳定本体论地位的)Y。”例如,社会理论所设想的“行动/结构”“个体/社会”本身也包含着一种纯化的意图,即用后者去解释前者,或者相反。拉图尔以结构决定论为例,认为它总是在个体与社会之间先验设定了某种优先级,从而寻找“一种‘掌控’行动者的潜藏结构”,这恰恰是社会科学对自然科学的模仿导致的(Latour, 2000:118)。因而对于拉图尔来说,所有传统的社会学都是“社会的社会学”(sociology of the social),这意味着它们预先设定了“一种事物的既定状态,或者一组社会链条,然后用它们来解释各种其他的社会现象”(Latour, 2005: 1)。在这一设定中,我们仍然可以辨析出纯化式的思维方式,即将某物(如制度、话语、意识形态、阶级等)视为各种社会力量的源点,进而去对个体的行为做出相应的解释。

当然,也存在着一种相对辩证式的纯化理论,即试图对结构与行动做出某种辩证调停,例如布尔迪厄发明“惯习”这一概念以在场域与行动之间寻找一个“中间地带”(Bourdieu, 1977)。在拉图尔看来,类似的辩证策略依旧是无力的,因为它“只是将本该解决的矛盾以‘克服’它的名义隐藏起来”(Latour, 1996a:242)。换言之,这种设定仍然是一种精巧的纯化工作——“精巧”体现在它先验设定了“第三类”实体来同时解释个体与社会。“如无必要,勿增实体”的奥卡姆剃刀原则同样适用于说明拉图尔的批判。在他看来,关于社会的社会学“除了提供人造的难题之外,没有解决任何现实世界的问题——恰如相对论发明之前的以太概念一样”(Latour, 2005:107)。简言之,社会学家们自己设立了自己无法解决的问题。

相反,拉图尔试图通过“非还原性”(irreducibility)这一概念反驳纯化。如果说纯化是通过“人为”设定一方来解释另一方的路径弥合二元,那么非还原则恰恰相反,强调“没有任何事物可以被还原为其他事物”(Latour, 1988: 158)。换言之,人与物、社会与个体、结构与行动这两极都应当被设定为待解释的对象,而非纯化工作中解释的起点。从本质上来看,以非还原替代纯化暗示出拉图尔自身对于社会研究方法论的澄清:在纯化式的理论思维中,社会研究寻求的是一种“因果逻辑”(the logic of causality)的阐明,即将解释某类事物自身所包含的因果关联设定为研究的目标,例如用人的社会意图解释物的社会功能。但是在非还原的逻辑中,因果逻辑被替换为了“起源逻辑”(the logic of origin)。借用赫希曼和里德的术语来说,拉图尔给出的是关于社会理论的“构成叙事”(formation stories),而非经典的“因果叙事”(causality stories)(Hirschman & Reed, 2014)。在构成叙事中,对某实体的时间性的、历史化的、过程化的描述与阐释才是社会研究的首要任务——而非检索和探究其背后蕴含的因果力问题。也就是说,社会科学不再寻求对物的一般解释性说明,而是专注于描述“物何以为物”的社会运动过程。

我们在这里可以看出拉图尔的理论野心:首先,针对“没有物的社会学”这一靶子,他强调我们需要用非还原的方法论思维替代纯化。这意味着不再预先设立某类实体作为因果力的源点,转而探究各实体的时间性构成——该实体为何在t时间呈现为x实存。对于拉图尔来说,自然或者社会、人或者物都不是先验设立的解释起点,反倒成了各种社会解释所寻求的“最终结果”(Latour, 1993: 79)。其次,物在经典社会理论中的缺失,事实上意味着物本身所蕴含的历史性/时间性的隐匿,即物被理解为一种去历史化、与人无涉的外部实在。拉图尔说:“当我们说并不存在外部世界的时候,我们并没有否定它的实存。相反,我们想要拒绝的是对它非历史性的、孤立的、非人类的……客观指涉”(Latour, 1999a: 15)。因而对于他来说,将物带回社会研究意味着我们应当给出物在人类社会历程中的“构成叙事”,换句话说,描述物是如何与人类社会发生交互的。

二、物与社会学利维坦:重释霍布斯难题

对传统社会学的否定使得拉图尔必须找到一些肯定性的理论抓手。为此,他以塔尔德的“联结的社会学”(sociology of associations)来替代“社会的社会学”。事实上,拉图尔在此试图辨明的是两种思考社会的不同方式:一种是将社会理解为“与其他物质要素相区别的独特实体”,另一种是将社会看成“处于集聚过程的一种运动”(Latour, 2005: 1)。前者是以涂尔干为代表的社会决定论,秉承的是实体主义的思考方式,将社会理解为一种先验实体;而后者则是以塔尔德为代表的联结社会学。与实体主义取向不同的是,塔尔德更多地从关系主义的视角理解社会,因而社会本身就是一组正在运动且不断发生变化的关系链条。拉图尔显然更满意于塔尔德的理论建构工作,强调自己的“物之社会学”恰恰表明的是“塔尔德对于涂尔干的复仇”。但是与塔尔德不同的是,拉图尔认为我们应当在塔尔德的关系链条中加上一些“另类事物”,它们“本身不是社会性的,但却在与他者的联结中变得具备社会性了”(Latour, 2000: 113)。显然,拉图尔要将物带入塔尔德主义的社会链分析之中。

从本质上来看,拉图尔在此试图解决的正是所谓的“霍布斯难题”。彼时霍布斯面临的前提性问题是,在前社会状态下“所有人对所有人的战争”是如何转化为一种可以持存的社会秩序的。为此,他为社会的起源提供了一种政治哲学式的解法,即人们是通过“社会契约”的方式,将个体的特殊意志转变为以利维坦面目出现的共同意志,因而所有人可以一个人的面目行动。在卡龙和拉图尔看来,霍布斯问题的重要性不在于这种准神话学式的设定是否符合真实的社会起源,而在于霍布斯向我们提供了一种关于“微观-宏观”联结的社会学说明。我们可以从一正一反两个维度来理解。霍布斯的优点在于,他认识到利维坦看似高于所有人,但这并不意味着利维坦与个体之间存在“层级”(level)或者“规模”(size)层面的先验差异,两者之间从本质来说是“同构的”(isomophic)。我们之所以会得到作为主权象征的利维坦,是因为它在后天的“社会进程”中动员了足够多的个体加入它的社会契约中。因而霍布斯启示我们,个体如何在后天“增殖”为利维坦,应当是研究者们检索的主题(Callon & Latour, 1981: 280-281)。但是霍布斯的缺点在于,他把利维坦的建构纯粹视为“政治表征”(社会契约)问题:主权者表征了个体的意愿,设定了法令,规制了秩序——简言之,建构了社会链条。卡龙和拉图尔对此批评道:建构的过程并非纯粹的政治意识问题,而应当是个“混杂”的进程,其中“有一些我们称之为‘社会’的联结达成了,另一些我们称之为‘技术’(各种物的联合)的联结亦被建立”(Callon & Latour, 1981: 286)。与霍布斯不同的是,我们需要的是“社会学家的利维坦”(the sociologist Leviathan)。质言之,对于这一混杂进程的建构历程,我们必须同时考虑人与物在社会链中的关系。因而,利维坦只能是“社会学研究的主题”:“社会学已经做好了同时去考察物和人类行动者的准备”(Latour, 1994: 46)。

拉图尔在这里要完成自己理论构建的第一步:通过“网络”与“物”这两个核心概念给出自己的社会学利维坦。在他看来,社会理论的关键在于我们如何理解由霍布斯难题所生发出来的两种分析单位:以机制、组织、阶级等为代表的宏观行动者和以个人、群体、家庭等为代表的微观行动者。一个典型的预设在于:两类不同行动者存在着“先验的”规模差异性,基于这一维度所展开的社会分析自然而然地偏向了宏观或者微观。但是正如霍布斯式利维坦所告诉我们的那样,就内在属性而言,两者事实上是“同构的”,一个微观行动者转变成宏观行动者只是因为它在“后天的”的社会行动中能够组建更大规模的(包含人与物的)“网络”。所谓的宏观与微观的差异只体现在网络“强度”(strength)的差异,亦即某一网络能够“征召”更多的行动者进入。通过后天的征召,网络的扩张替代了“微观、中观与宏观之间的规模差异性”(Latour, 1992b: 275)。因而对于拉图尔来说,“利维坦只是一团网络”,“地方”(local)和“全局”(global)则是网络生成的两种不同的分析单位(Latour, 1993: 120-122)。

乍一看,以网络替代所谓的宏观/微观之间的分野似乎是对“常人方法论”(Garfinkel, 1967)的替换。拉图尔在这里引入了第二个核心概念——物。他提醒我们注意,一个网络比另一个网络更为持久不是因为其中的“象征链条”更强大,也不是因为它有着更为合理化的社会机制,而是因为它能够征召更多的“物”来稳定社会关系。举例来说,面对汽车超速这一问题,我们可以通过立法来规范人们的行为,也可以临时安排警察进行交通管制,但现实中总是会有违反规定的案例出现。相比之下,通过引入减速带这样一种特定“物”,司机从某种程度上就被“强制”减速了——因为不减速将会损毁他们的车辆。减速带就是社会将自己的控制权转嫁给物的一种方式,通过它,既定的社会规范被建立起来。相较之下,常人方法论者眼中只有“本地行动”(local action),没有看到每一次本地行动都可能借由各种物来扩展它的“时空边界”。正如拉图尔所评论的:“每一次互动扩展了时空界限的原因在于它与物进行了联结。”(Latour, 1996a: 239)因而常人方法论者只是在正确的前提下得出了错误的结论,他们只考察具体情境中的各种社会互动,而忽视了“人类社会的诸情境已经被他们分析中所面对的工具等各种各样的物所部分改变”,社会学分析必须关注“相对稳定性之中的变化,以及各种物的持久性”(Callon & Latour, 1981: 284)。

借由上述两个概念,拉图尔也给出了关于结构、机制等宏观因素的一般社会学解释。结构并非一种先验的因果力,用来对个体的行为做出解释,结构本身就是人和物在后天交互的网络“稳定化”后的产物。以拉图尔关于巴黎交通系统的经验研究为例,即使某些特定的行动者(例如政府议员)体现出了某种机制性特质(例如代表“国家意志”),这也仅仅是一种“结构性的影响”(structural influence),这种影响来源于选民、资金、科学团队论证、技术支持等一系列(包含物与人的)“混杂”因素(Latour, 1996c)。对于物之社会学来说,并不存在传统社会学所设想的“深度”结构,结构就是一组后天建构的“扁平”网络。

三、物的“社会时间”

借助霍布斯式利维坦的思考方式,拉图尔为物之社会学提供了一种“起源”式的说明。但是一个问题仍悬而未决:利维坦为什么需要借助物来稳定社会链条?或者说,社会为什么要将控制权转嫁给物?拉图尔由此迈出了其理论构建的第二步:“历史”即物进入人类社会的“轨迹”(trajectory)。在他看来,由人类组成的“集群”若想在长久的时间进程中持存,必须使得每一次的社会化互动超出“本地”,即超越各种微观的、在地化的、偶发性的互动关系。而我们事实上正是“通过工具物来使得一系列(本地化)互动全局化”(globalize successive interactions)(Latour, 1996a: 233)。因而在上述社会进程中,“物就在它们原生的环境中被动员、征召和唤醒,它们(被人类引入集群)承担了各种社会链条”(Latour, 1990: 74)。更进一步来看,拉图尔认为集群的更迭——“集群/社会的历史”——源于其与不同的物所形成的不同联结,即不同的“网络”。一个新的集群可以通过引入新的物来铭刻属人的社会性质来改变自身的属性,从而扩展自身的疆界。换言之,集群的稳定化(可以理解为“社会链条”在时间进程中持存)并不完全依赖于纯粹的象征关系——人与人的“社会性契约”,而是与集群中人与物的链条相关联。用拉图尔戏谑式的语气来说,纯粹依靠象征关系建立的社会链条实在太过“脆弱”了,我们必须求助于更为“持久”的实体——正是通过物,集群才能持续存在。

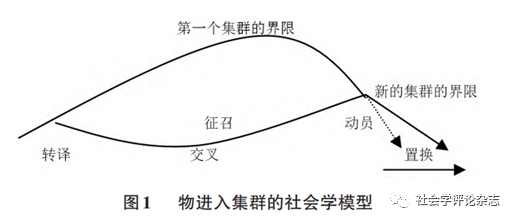

具体而言,拉图尔将物进入集群的历程区分为五个历时性的步骤,旨在描述“任何既定的集群是如何将其社会联结扩展到其他实体之上的”。首先是“转译”(translation),即将社会秩序铭刻在另一个实体之上,如此一来,实体(人)与实体(物)之间的初步联结就形成了;其次是“交叉”(crossover),即相互联结的实体中各自的属性产生交互;再次是“征召”(enrollment),这意味着与人类实体发生联结的物被正式引入集群;继而是“动员”(mobilization),进入集群的物带来集群未曾有过的资源,产生了新的“杂合体”;最后是“置换”(displacement),整个集群因新的物的引入而转变了构成,形成了新的形态,扩展了自身的界限。具体的社会学模型如图1所示(Latour, 1999a: 194-195)。

图1表明,物的历时性实践与集群的历史性变迁相互关联。一个新的集群之所以展开(“界限”),是因为它能将特定的物“置换”入人类社会。拉图尔认为,正是在这样的理论建构中,“社会历史”才能够得到说明——也正因为此,反二元论的立场才能够真正实现。历史不再是“自然历史”(事物的自然发展规律)与“人类历史”(人类社会的演化历程)的零和游戏,即不再有自然与人类历史的区分:

我们并不拥有(两种)历史,一方是各种人类社会的偶然性事件,另一方是关于必然规律的科学,而只拥有一种关于物和人的共同历史。巴斯德的微生物既不是由他发现的无时间性的实体,也不是由法兰西第二帝国的社会结构强加给实验室的政治性产物,它们甚至也不是“纯粹”社会元素和“客观”自然力的精巧混合。它们是一种新的社会链条(social link),同时定义了自然与社会。(Latour, 1992b: 283)

在拉图尔的理论铺陈中,(人类)集群的历史与物的历史是同一的。经典的历史学家往往会做出类似现代/古代等依据人类历史演变规律所做的时期划分,拉图尔对此也表示反对。他用与物关联的行动链条的持存、强度的差异、规模的复杂性来解释“社会时间”,强调人类集群的发展变化仅仅意味着对物“动员尺度上的差别”(Latour, 1993: 105)。属于“现在”的集群相对于“过去”的集群来说,在更大规模上与物结成了社会链条,在更深层次上使得人与物联结在一起,共同编织着比以往更为精密的社会结构。换言之,伴随着时间的推移,人与物、主体与客体之间的交错将更为复杂。

从根本上说,拉图尔对于物的社会时间的形象阐释并不属于他的社会理论,而是他的社会哲学——它旨在澄清所有社会现象的实质性基础。拉图尔拒绝了关于社会链的“人为主义”假设,而是将物纳入考察范围。因而这十一个层级本质上体现的既是物的不断社会化过程——人类将某些特定的社会属性转嫁给物,又是人类借由物的引入来扩展自身实践边界的过程。它可以从最简单的“社会复合体”(social complexity)形态扩展到最终的“政治生态学”(political ecology)。对于拉图尔来说,社会理论若想名副其实就必须发明一整套句法,描述上述这一系列的物与人的交互过程。从这个角度来看,传统理论中的“物”与拉图尔所言的“物”的本质差异在于:前者只是一种“前社会学式”的抽象设定,而后者才是拉图尔力图建构的社会理论中应当考察的经验对象。

我们在此可以做出总结,拉图尔借由上述两个步骤——(1)将物引入社会学利维坦;(2)考察物的“社会时间”——完成对社会理论的重新整合。对于他来说,任何社会秩序自始至终都是本地化的行动所产生的(拉图尔以此来反对结构决定论),但是这种本地化的行动必须与历史化的“沉积”发生关联。只是这种结构不是超越个体的社会,而是由物所触发的各种社会链条,即物的介入改变了具体情境中的社会互动。也就是说,并不存在不受限制、完全自主的在地化行动,任何行动要想获得“全局化”,都必须与作为社会链沉积的物发生关联(拉图尔以此来反对常人方法论)。在拉图尔眼中,“社会是本地化建造的产物,但是我们不是独自地承担建造社会的重任,而是动员了许多物——正是通过它们,时空秩序得以重塑”(Latour, 1994: 51)。

四、物的能动性

物为何能持续稳定集群中的社会关系?我们可以从拉图尔反复援引的法国哲学家塞尔(Michel Serre)的理解谈起。塞尔认为,物就像是一场球赛中的足球,随着球在球员之间来回传递,整场球赛也就沿着足球的“轨迹”被建构起来——社会就像这样一场球赛。显而易见,球赛中球的运动方向会因不同的踢法发生改变,但是也始终有其他因素(例如风速、球场草皮、错误发力)会影响球的轨迹。因而球在“建构”球赛的同时,又不是完全“忠诚地”按照球员的意图建构——总会有意外因素导致球的轨迹与踢球者的目标偏离。换句话说,这场球赛的最终形态是被“多元决定的”(overdeterminated),甚至存在球“背叛”踢球者目的的情形。因而当我们尝试理解“球赛/社会”时,就不应把焦点完全放在“球员/人类行动者”身上,“足球/物”同时发挥着至关重要的作用。更准确地说,物的行动必须被纳入社会解释的框架。

当然,提及“物的能动性”或者“物正在行动”等类似判断看似是十足的“反社会学解释”。拉图尔认为全部问题的关键在于如何超越经典社会理论中对“行动”这一概念的理解。他否定了行动主体本体论上的优先地位,即他不赞成将行动视为行动者由“潜能性”(potentiality)转变为“现实性”(actuality)的过程这一观点。拉图尔认为,如果我们对于行动者的观察出发点是该实体所处的混杂网络的话,那么它就不存在一种先验的“意图性”(intentionality)去保证该行动的确立。我们只能在网络稳定化之后才能去辨别每一个行动者之间的相互关系——考察行动者是如何与其余实体建立联结的。这样一来,理解“行动”事实上与理解“交互-行动”是同一回事,这意味着“行动必须与其他种类的行动者分享,它们处于不同的时空架构中,展现出不同的本体论地位”(Latour, 1996a: 239)。

更进一步来说,拉图尔事实上是以一种“事后”视角去看待实体的行动问题。放弃对先验的能动性的预设,使“我们不再从储备的能动性(repertoire of agencies)”中去理解行动——这是一种将行动的潜能转换为现实的“事前”视角,而是从“分配或者调遣能动性的活动”中去理解行动——这意味着从行动发生的结果这一“事后”视角出发(Callon & Latour, 1992: 350)。从某种程度上来说,拉图尔(以及他所代表的整个ANT学派)采取的是一种“最低限度的”行动观:只要一个实体与其他实体发生联结,并且“事后”在社会链条中“制造差异”(make a difference)——改变相互联结的各实体(或者说联结网络)的样态,那么无论这个实体是物还是人,也无论它是否有先验储备的能动性,他都会认为这个实体正在“行动”。行动的发生意味着在“事后”辨识出了某类实体所带来的“影响”(“制造差异”),即由于它的引入,该社会链的样态发生了改变。

因此,拉图尔强调,考察一个实体是否在行动,我们必须提出两个问题:“它是否在与他者的联结关系中制造差异?”,以及“我们是否能够辨别出它制造这些差异的轨迹?”(Latour, 2005: 71)。如果答案是肯定的,那么该实体就是一个行动者。换句话说,拉图尔将标准的人类中心主义的行动观(即有意图性的人类行动者将潜能现实化的过程)“去人化”(dehumanize)了:只要联结网络中的实体能够“制造差异”(无论该实体是人还是物),那么它就可以被理解为正在施加能动性的行动者。

那么,物是如何制造差异的呢?我们可以从另一个例子谈起。美国步枪协会针对是否需要禁枪这个话题有一个经典争论,即究竟是“枪杀人”还是“人杀人”。在拉图尔看来,答案是第三者:枪和人的联结产生了第三个实体“枪-公民”(gun-citizen),而正是这第三个实体使得原先的枪和人都有了新的变化。拿着枪的公民不再是原来的公民,被人拿着的枪也不再是原来的枪:我们应当评估的是这个被转变的实体,而不是将枪和人分开来讨论:“唯物主义者与社会学家的错误在于,他们都是从本质出发——或是人或是物的本质……人、物,还有它们的目标从来都不会一成不变”(Latour, 1999a: 180)。“拿枪的我变得不再是原先的我了”,这种转变的动力来自何处?拉图尔的回答是,因为在这一时刻,我们遭遇了各种对象所内折的“物性”(objectivity):“物性并不意味着由心灵感知的(物的)内在属性……而是物的在场,它使得物可以反对关于它的阐释”(Latour, 2000: 115)。物性意味着物反对社会阐释的一面,即物对人类意图的抵抗梯度(gradients of resistivity)(Callon & Latour, 1981: 284)。因而,物制造差异也意味着人的意图性在遭遇物性过程中所发生的“偏移”——正如拿枪的人变得不再是原初的人。

就其本质而言,拉图尔重新界定物性针对的是各种以“替代”(substitution)为基础的社会解释路径。替代意味着一种表征式的思路,亦即将某类一般性范畴(例如理性、冲动)表征为物的特质。例如,将货币理解为便于人与人进行商品交换的中介。在这样一种理解中,作为物的货币背后总有某种先验的一般性范畴(例如人的“交换意图”)作为支撑。换言之,在以替代为原则的社会解释路径中,如果我们说货币在“行动”的话,我们事实上表明的也是人类的某类意图在行动——只是这种意图以物的形式为载体。与替代路径不同,拉图尔提供了两组相互对应的概念,一组是“转译-传输”(translation-transmission)(Latour, 1991: 105),另一组是“转义-传义”(mediation-intermediary)(Latour, 1999a: 307)。简单来说,物是通过“转译”而非“传输”、“转义”而非“传义”来制造差异。这意味着物并非忠实地表征或者中介了与它联结的其他实体的行动方式——拉图尔将这样的行动定义为“传输”或者“传义”,而是将自身的能动性或者说“抵抗梯度”灌注于联结的实体之上,去改变与它联结的实体的行动,以及使整个联结网络的形态发生转换。正如拉图尔所言的,“行动意味着转义他者的行动”(Latour, 1996a: 237),或者如卡龙所说的,“A转译B就是A去定义B。无论B是人还是物,无论是集体还是个人……B将会被授予某种利益、计划、欲望、策略、反思”(Callon, 1991: 143)。

我们通过最后一个例子来说明转译/转义的问题。例如,当道路工程师将混凝土减速带设置在交通要道上时,他们的行动方案事实上就采取了一种物的形式。但这种物并非简单地表征工程师的意愿,它会以自身的在场转译与它联结的各个实体的行动。减速带首先转译了司机的意愿:在这条路上,司机的意愿从“遵守交通法规减速避免伤害行人”转变成“减速避免伤害自己汽车的底盘”。也就是说,在第一种意愿中,司机的行动依据的是社会道德考量——我的行为是否遵守法律,是否会对他人造成侵害;而在第二种意愿中,司机的行动则是完全自私的和反身性的——我的行为是否会对我的车造成损害。可以说,司机经由减速带的转义修正了自己的行为:他的行动从基于道德考量变成了被强制——也就是说,与物的相遇使得“司机不再是原来的司机了”。其次,减速带也转译了城市规划者的行动,使他们的行动方案采取了另外一种表达方式。城市规划者的行动在于“建立道路交通法律规则,保证司机在该路段上减速”,但如果采取指示信号或者指挥交通等其他方式,仍然可能会有违反交通规则的司机出现。但是经由转译,规划者的行动“被铭刻”在了混凝土制成的减速带上。这种铭刻事实上已经“超越自身”:减速带确保了城市规划者的行动方案扩展了自身的时空范畴(即自身的社会本体论地位),使得他们的行动每时每刻都出现在城市道路上。因而当我们观察到一种“社会规范”(司机降低车速保护行人)达成之时,它恰恰是经由减速带这一物的转译所生成的。转译现象的出现,从根本上呼应了拉图尔对于物的去本质化定义。正如物必须在关系网络中才能界定自身一样,转译也是在与他者的交互中形成的。而一旦我们在“事后”辨别出这种制造差异的交互,我们就可以称该物正在行动。

五、小结与余论

晚期拉图尔的关注点逐渐转向关于“人类世”“盖娅”(Gaia)等的问题。这沿袭的仍然是他在ANT时期确立的反二元论框架。其中,他着力为“人类世”绘制一个世俗版的盖娅形象:物与人共存在同样一个“平面”。因而面对生态危机,我们不再能如“现代人”一般诉诸各种至高无上的权威(康德的理性、宗教的上帝、环保主义者的自然):“生活在人类世就是意识到所有的行动者都分享着不断变换的命运……真正的政治任务应该尽可能地去扩展这些能动性的边界。”(Latour, 2014b: 15)

总的说来,拉图尔将长久以来消失的“物”重新带回社会学视野,这也使得他的理论体系对当代社会理论来说有着值得探讨的价值。本文开篇曾提及,二战后的学者关注的一个重要问题就是如何调和困扰学界许久的二元论问题。比较有代表性的一类观点是用“二重性”(duality)来替换“二元论”(dualism)的视角,即关注结构与行动两者之间的相互发生机制(Bourdieu, 1977; Giddens, 1986)。例如,吉登斯就用“结构化”这一术语替代相对静态的客观主义理论,在他看来,结构既是实践的中介因素,又是实践的一种结果。很显然,上述路径虽然阶段性地解决了二元论的问题,但也带来了新的困扰。例如,休厄尔对吉登斯和布尔迪厄的理论无法解释社会转型的批判(休厄尔,2021:119-146)。

拉图尔的理论与上述学者有着本质不同。他的核心论点在于,二元论问题一开始就是现代人发明出来的“人造的难题”;而当代理论者的任务不应当是精巧地“克服”它,而是决绝地“绕开”它(Latour, 1999b)。从本质上来说,拉图尔更换了社会学的提问方式——我们的问题不再是诸如“个体行动如何与集体行动相关联”的类似问题,而变成了“我们如何用另一种非二元论的方式描述社会秩序的持存”。正是在这个意义上,“网络”这一概念对于拉图尔的理论架构至关重要。借由这一术语,拉图尔可以将传统理论中的宏观/微观、结构/行动、全局/本地等二元层级的对立“抹除”,或者说在网络的视野中它们本身就不存在。网络中只包含节点与节点之间的拓扑学关系,只有行动者之间的联结、转译、断联、重组等各种社会进程。拉图尔曾把自己称为“社会理论中的地平说(flat-earthers of social theory)者”,其表达的亦是这一意涵。他的本体论足够“平坦”,二元论设想的“顶层/底端”的对立从一开始就不在他的问题域中。可以说,拉图尔与他的ANT学派的社会本体论前提就是以网络为核心的“平本体论”(flat ontology)。

当然,着力于保持社会“平坦”的拉图尔似乎显得理论“深度”不足。这也让他遭到了另一股新实在论传统——“批判实在论”(critical realism)的批评(Elder-Vass, 2008、2015;Krarup & Blok, 2011)。总的来说,批判实在论认为ANT忽略了各联结实体互动所带来的“突现属性”(emergent property),这些突现的性质作为社会结构仍然可以对个体施加因果力量。而只专注于“平坦”的ANT是无法区分出这些隶属不同“层级”(strata)的突现结构的。在本文看来,批判实在论至少在某种程度上误读了拉图尔的本意。ANT中的“行动者”从来就不是经典社会理论中的能动者,也不是批判实在论所言的处于互动模式中的个体,而就是它所处的“行动者网络”。因此,当你去定义一个实体的时候,你就必须去配置它的网络:“一个行动者就是它所处的网络,一个网络也就是它的行动者”(Latour, 2011: 800)。批判实在论关注“突现结构”的前提是它已经将行动者预设为一种自洽的封闭实体,从而认为实体之间的互动可以产生某些未曾预料的突现属性。恰恰相反,在ANT看来,行动者要远比行动者互动的结果更为“复杂”。结构并不是突现的,而从一开始就是各行动者网络经转译后临时构筑的一种“结构性影响”。借用拉图尔的总结,这种平本体论的立论前提就是“整体总是比部分更小”(Latour et al., 2012)。

此外,另一类对拉图尔的质疑往往围绕着其对各种“机制性”问题的忽视展开。正如一些评论者所言,ANT秉承的是“极端的描述主义立场”,这意味着这种社会理论只是一种专注于“描述性的”“阐释性的”“历史化的”——简而言之,“非因果的”叙事(Rutzou, 2017: 413; 李雪垠、刘鹏,2008)。在本文看来,如果我们按照演绎法则将因果性理解为一种经验意义上的规律性,即A为因B为果是因为在时间序列中,B总是伴随着A出现,那么拉图尔的理论自然谈不上是典型的“因果叙事”。拉图尔的立场在于,对二元论的反对与对演绎因果性的反对是一币之两面:如果我们只把时间看成将“潜能”(potentiality)现实化的过程,那么A与B之间的因果规律自然可以理解成一种随时间序列展开的必然性。但是拉图尔提醒我们,正如物的本体论地位是整个网络稳定化的“事后”产物一样,时间本身也可以被理解为这样一种“事后”,或者说“回溯构建”(retrofitting)而展开的序列。当巴斯德在1864年证明微生物存在以后,他同时“回溯构建”了他在1861年、1862年、1863年与普谢关于自然发生说的辩论。在1864年以前,普谢同样发现了后来被巴斯德命名为微生物的“灰质体”,但这一“物质”只有在1864年后经由巴斯德的实验才获得了“实在”。因而通过类似“认识论变革”的转换,1864年的巴斯德回溯性定义了1861年、1862年、1863年普谢的实验——后者在1864年及之后的学者看来是失败的、不符合近代微生物学的有限尝试。

在上述案例中,因果性只有在“事后”而非“事前”(由潜能转向现实)才能得到辨别。拉图尔特别强调某些“事件”(event)在回溯构建过程中的关键作用。在某个“事件”出现(巴斯德在1864年的实验),稳定化“网络”以后,事物(微生物)的本体论地位才得以萌生。因此,反对用社会解释自然,同时也意味着反对用潜能转变为现实的因果性解释事物,“因果性在事件之后出现,而不是先于事件”(Latour, 1999a: 152)。针对以拉图尔理论为代表的关注“构成叙事”的社会理论,赫希曼和里德的评价则较为中肯:

事物、类属和社会世界的各种力并非携带业已成熟的因果力进入社会,进而在一个秩序井然的世界中尽情释放自己的潜能。相反,它们时常会遭遇到变革与重新联结。即使已经构型,它们也有可能被转变。正因为此,它们的“物性”只是各联结的相对稳定性,而并非一个去时间化的本质。(Hirschman & Reed, 2014: 274-275)

在当代中国语境中,拉图尔给出的理论叙事也为我们更新社会科学方法论、认识论传统提供了有力的工具(吴莹等,2008;常照强,2021)。就西方社会学的理论逻辑而言(谢立中,2022),他是十足的“反叛者”,他的理论不属于结构论、建构论、互构论和复构论的任何一种。拉图尔所致力破除的二元论本身可以追溯到西方自笛卡尔-康德以来的形而上学传统。而对于讲究“道器不分,体用不二”的传统中国思想来说,二元论似乎本身就不应当构成一个问题。此外,对于经验研究来说,ANT强调要将非人的行动者纳入社会分析的疆域,实际上扩展了我们研究的领域和范围。研究者可以通过绘制某物的社会生命(例如垃圾)来分析它如何参与社会建构,如何在具体的社会进程中与各种行动者交互、流转与转化(张劼颖,2021)。最后,中国极具潜力的“数字革命”环境也为我们革新社会科学的基础理论提供了丰厚的现实土壤。至少在网络空间中,我们每个人都能感觉到ANT所描绘的那种足够“平坦”的生活体验。拉图尔在晚期的作品中也反复强调了数字技术对重建社会理论的重要作用:“社会理论的数字革命开启了一种研究个体和集体关系的新方式,我们无需将它们定位于两个不同等级,无需接受那些关于它们之间非连续性的假设——其中,个体的行动神秘地消解于自成一体的社会”(Latour, 2011: 809;另见Latour et al., 2012)。(自其2022年10月去世以后)这不仅是拉图尔尚未完成的理论抱负,也是我们应当接棒的历史任务。

(注释与参考文献从略)

来源|社会学评论杂志微信公众号

编辑|卢昱舟