作者 | 马瑜辰,华东师范大学政治与国际关系学院新闻与传播专业2021级硕士研究生。

“我个人只不过是一掬之水,会从我的指缝流走。”加缪的生命之水从他的指尖汇入历史的长河之中,却给后世留下了澎湃激荡的回响,这回响曾在二十世纪的欧洲掀起存在主义的浪潮,从局外人到反抗者,加缪用优雅而冷峻的笔蕴,阐释了人生虽然是“一掬之水”也同样可以做到回声嘹亮,这或许能帮助二十一世纪陷入信仰危机的灵魂们重新拾起生命的渴望。

加缪冷酷而独断,《西西弗神话》开篇就讲:“真正严肃的哲学命题只有一个,那便是自杀。判断人生是否值得,就是回答哲学的根本问题。”我钦佩于他的直截了当,又担忧他能否自圆其说,他略带戏谑地举例伽利略不敢为坚持科学真理的本体论而死,却看到很多人只因生命的不值得而选择自杀。我松了口气,加缪的哲思性话语没有遁入形而上之中,而是打开了一扇探寻人生意义的大门,所以我选择迈进去看个究竟。

要探寻这种自杀行为背后的原因,加缪自然而然地过渡到荒诞与荒诞感。《局外人》的故事在这个世界上可能重复过成百上千乃至上万次,但我们依然无法达成统一的共识。默尔索有罪吗?有。默尔索该死吗?不该。这是加缪的看法,因为默尔索是一个荒诞人,荒诞意味着“人与其生活的脱离,演员与其舞台景物的脱离”。人们一度以为凭借自己的理性能够清晰地认识世界的秩序,但现实世界回报给我们的只有无序与沉默,二者脱离让人们开始怀疑支撑自己存在的所有事物。于是荒诞人觉得天旋地转、上下颠倒,当他意识到荒诞感充斥日常生活中的每一个角落:情感、事业、希望和未来都成为了没有营养的干尸,他已经失去了活下去的勇气和依靠,失去了说“是”的能力,就像默尔索最后在法庭上选择沉默,在沉默中接受曾经许诺一切的权力审判是荒诞人最后的归宿。

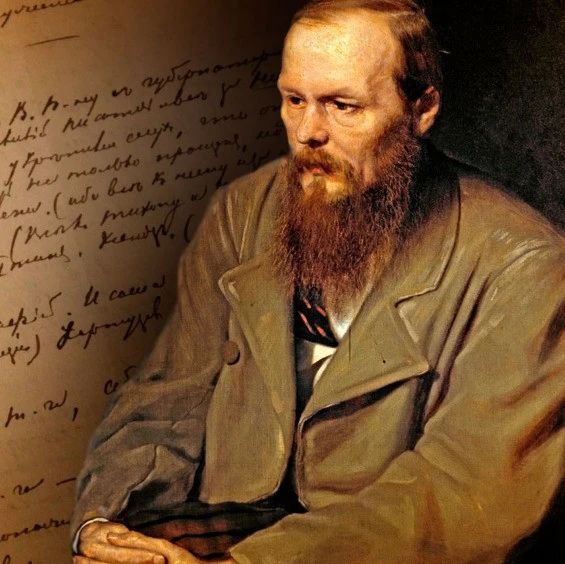

“假如没有上帝,一切皆许可。” 陀思妥耶夫斯基不无悲凉地得出荒诞人是自由的结论,但这不是极力争取获得的自由,而是被无情地判为自由,未经本人许可荒诞人被抛入这个世界,他竭尽全力寻找活下去的凭借,但上帝已经被宣告是个无用的摆设,他是完全的自由之身。如果加缪就此打住,将荒诞人盖棺定论,劝他自杀,舍斯托夫、克尔恺郭尔等一众早已进入棺材的荒诞人会非常不满,跳起来要求加缪给荒诞人赐予上帝作为凭借,而加缪通通予以拒绝。那是否需要自杀呢?不需要自杀——那人的凭借呢?没有凭借——那人的未来呢?没有未来——加缪如是说。加缪既不准荒诞人选择自杀,又毫不犹豫地拿走荒诞人身上的长物,在这天地中荒诞人体验到的不是绝望而是无望。我正要控诉加缪的残忍无情,他却用冷峻的笔蕴写下温情的判决书:“人生正因为没有意义,就更值得一过。”荒诞人震惊了,目光飞快地扫视着黑白文字,视线所及之处却逐渐开始颠倒了黑白:“生存,就是让荒诞随之生存……那些学说从我身上卸下生活的重负,而这本应由我一力承担……死也不会和解,也绝不会甘愿自杀。” 生活正因为没有意义而更应坚持下去,加缪试图阻止荒诞人自杀。

为此他将西西弗的故事搬上了话剧舞台。众神责罚西西弗永无休止的推石上山,在众神眼里,无用而又无望的劳作是最可怕的惩罚,西西弗全盘接受,在光与夜的交替中辛苦劳作但一无所获,这是荒诞人西西弗。但荒诞让西西弗在绝望之夜中清醒,在不眠之夜中看清世间万物的轮廓,他不再寄希望于其他任何东西而专注于自身,他用自己健硕的躯体呐喊:我的反抗、我的自由和我的激情!以前是多么愚蠢,竟然希冀众神的恩赐与怜悯而丢失自由和尊严,自设藩篱限制自己的生活,如今我推倒藩篱孑然一身,不奢求虚无缥缈的永恒,蔑视来世幸福的允诺,我决定要安排自己的生活,要在征服自己所爱的过程中耗尽自己,于是“推石上山顶这场搏斗本身,就足以充实一颗人心,应该想象一下幸福的西西弗。”至此,加缪阻止了西西弗的自杀。

加缪无意于说教所有荒诞人都要过西西弗式的生活,而是借西西弗之手推开了荒诞人生无限可能的大门,在这无限的世界中任凭荒诞人选择自己想要生活的方式,但唯一不能选择的是由他人替你选择。已经被判为自由,就满怀热忱地面对世界吧,纵使成果无望也坚持不懈。加缪跨过荒诞大门,选择以反抗者的姿态迎接荒诞人生,反抗成为他的存在方式,为此甚至断送了与萨特的友谊,萨特简单几笔道出了两个自由灵魂的离别:“使我们接近的事多,使我们分离的事少,但,这少仍嫌太多……”纵然离别,可他们选择了各自的存在方式,应该想象一下幸福的加缪与萨特们。

责任编辑|史丹

微信编辑|卢昱舟